物流・倉庫改革の夜明け

2030年に向けた物流業界の「超人手不足」とその対策

「このままでは荷物が運べなくなる」——物流業界に携わる多くの方が、今まさにこの危機感を肌で感じているのではないでしょうか。

2024年の時間外労働規制強化により顕在化した「2024年問題」は、単なる制度変更の影響にとどまりません。財務省の試算によれば、2030年には実に34%もの輸送力が不足する可能性があるとされています。これは日本の物流インフラそのものが機能不全に陥る可能性を示唆する、まさに国家的危機と言えるでしょう。

労働人口の減少と高齢化が加速する中、ドライバー不足に加えて倉庫作業員の確保も困難を極めています。コロナ禍で宅配需要が急増する一方で、若年層の物流離れは進み、業界全体が構造的な人材不足に直面しています。この「超人手不足」は、もはや物流業界だけの問題ではなく、日本経済全体の競争力を左右する重大な社会問題となっているのです。

しかし、危機の中にこそ最大のチャンスが眠っています。ドラッカーがかつて物流業を「暗黒の大陸」と表現したように、この未開拓の領域には無限の可能性が秘められています。極度の人手不足という制約があるからこそ、従来の常識を打ち破る革新的な解決策が生まれる土壌が整ったとも言えるでしょう。

大航海時代のコロンブスが「古い地図では新大陸に辿り着けない」と信じて未知への航海に出たように、物流業界も今こそ旧来の発想を捨て、新たな地平を切り拓く時が来ています。「より安く・より速く・より多く」という物質的繁栄のパラダイムから脱却し、自らの意識を変革し、テクノロジーと協業の力で今までとは異なる文明を新たに作り上げていく——それが2030年に向けた物流業界の真の繁栄の道なのではないでしょうか。

本記事では、この未曾有の危機を乗り越えるための具体的な対策を、実践的な視点から詳しく解説いたします。IoTやAIを活用したスマート物流の実現、RPAによる業務自動化、そして企業の垣根を越えた協業モデルの構築まで、現場で実際に効果を上げている取り組み事例を交えながらお伝えします。

この記事を通じて、皆様の物流改革への第一歩を後押しできれば幸いです。危機をチャンスに変える——その道筋を一緒に探っていきましょう。

2025年08月24日 執筆:東 聖也(ひがし まさや)

2030年、「運べない」時代の現実と迫る危機

2024年の時間外労働規制強化(いわゆる「2024年問題」)によって、ただでさえ深刻な物流業界の人手不足が一層顕在化しています。財務省の試算では2024年に14%の輸送力不足が生じ、このまま対策が進まなければ2030年には34%もの輸送力が不足する可能性があるとされています。

労働人口の減少と高齢化が進む日本では、ドライバーだけでなく倉庫作業スタッフの確保も難しく、「荷物を運びたくても人手がいない」という事態が現実味を帯びています。実際、トラックドライバー不足を感じている企業は2014年時点で既に半数を超えており、コロナ禍で宅配需要が増加する中でも若年層の物流離れが進むなど、人手不足は慢性化しています。

こうした物流業界の“超人手不足”は、もはや業界内だけの問題ではありません。国もこの物流危機を社会全体の問題と捉え始めており、物流政策の基本方針でも「物流を社会全体で支える」ことが強調されるようになりました。

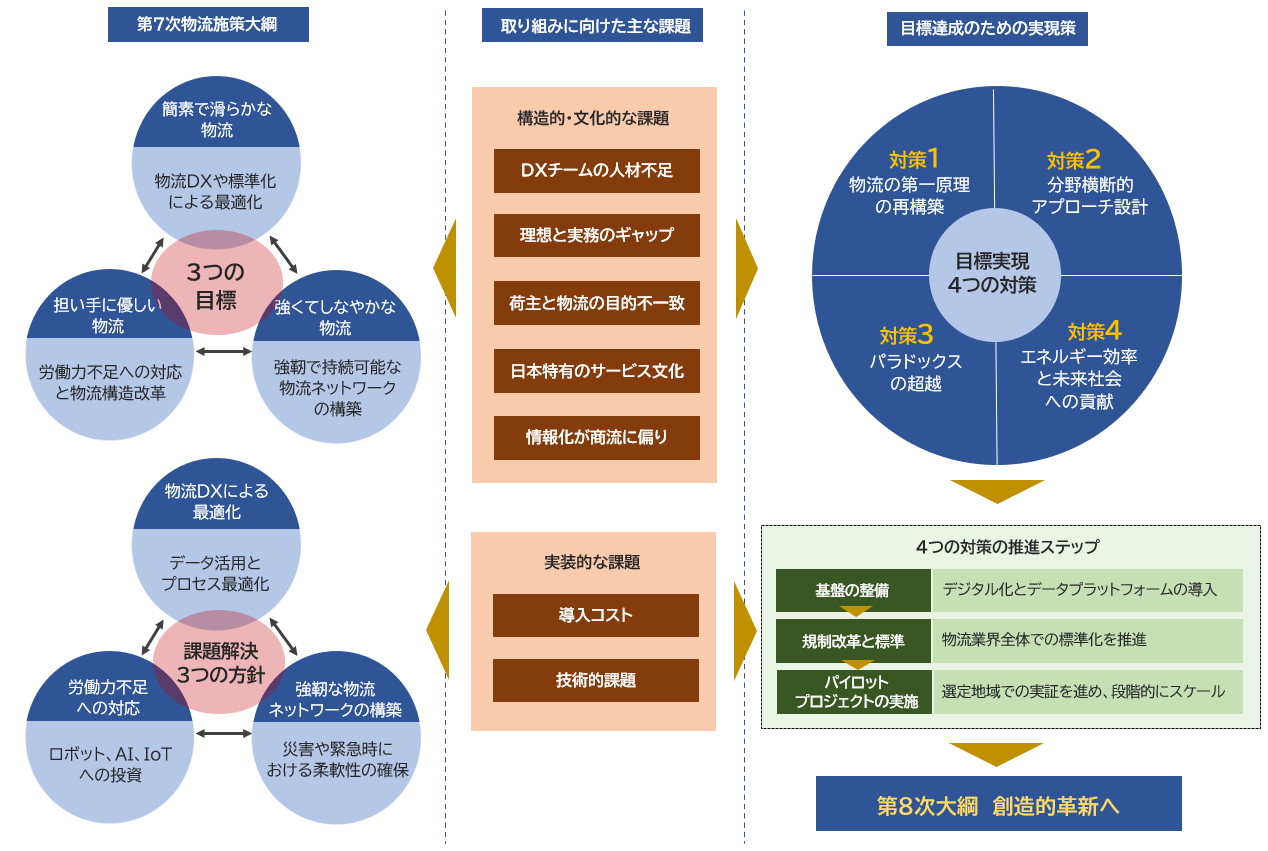

例えば国土交通省の「総合物流施策大綱(2017~2020)」では、物流の生産性向上に向けた6つの重点分野が示されています。

その中には、サプライチェーン全体の効率化や働き方改革はもちろん、ドローンや自動運転トラックの導入、物流施設の自動化、省人化、新技術(IoT・ビッグデータ・AI等)の活用といった施策が網羅されています。特に注目すべきは「物流への理解を深めるための国民への啓発」という項目で、物流危機を社会全体で解決すべき問題として初めて位置付けた点です。

これらは、2030年問題とも呼ばれる将来の物流崩壊リスクに向け、国レベルで危機感を持ち始めた証拠と言えるでしょう。

発想転換:危機をチャンスに変える新たな視点

ピーター・ドラッガーがかつて物流業を「暗黒の大陸」と呼びましたが、その未知の領域に光明を見いだせる企業こそが勝者になれる時代が訪れています。極度の人手不足で「荷物を運べない」危機の真っただ中にある今は、皮肉にも物流業界にとって“最高の時代”とも言えるでしょう。なぜなら、この未曾有のクライシスを打開する過程で、業界としてあらゆる最新テクノロジーを駆使し、大胆な変革に乗り出す絶好の機会になるからです。従来の「より安く・より速く・より多く」を追求する物質的繁栄やコスト競争のパラダイムでは、この危機は乗り越えられません。常識を疑い、旧来の地図に頼らず新天地を目指す発想転換が求められています。大航海時代のコロンブスが「古い地図では新大陸に辿り着けない」と信じて未知への航海に出たように、物流業界も古い常識を捨てリスクを恐れずに挑戦する姿勢がイノベーション創出の鍵となるでしょう。

具体的な発想転換の一つが「本業で競争し、物流は協業」という考え方です。自社のビジネス領域では競争しつつ、物流領域では業界内外の企業と協力し合うという発想です。実際、近年は競合他社同士でトラックを共同利用する共同配送も進んでいます。従来、共同配送は物流会社主導で提案されるケースが多く、荷主企業のデータを跨いだ調整や費用分担の難しさから広がりに限界がありました。しかし、人手不足による「このままでは荷物が運べなくなる」という危機感が高まる中、企業は従来の垣根を越えてでも協業せざるを得ない状況です。今後は自社物流の実態把握といった基礎を固めた上で、スモールスタートで他社との協業を模索していくことが現実的な戦略となるでしょう。

もちろん協業には課題も伴います。他社と手を組むとなれば、自社と相手のシステム連携やデータ統合、コスト配分や契約面の取り決めなど検討すべき事項は多岐にわたります。互いに条件をすり合わせるうちに疲弊し、計画が頓挫してしまうケースも少なくありません。これは経営判断の「囚人のジレンマ」にも似ています。他社と協力した方が全体利益は大きくなると頭では分かっていても、相手を信頼しきれないために結局協力できず、結果的に皆が損をする――物流業界でも、情報共有や共同施策に踏み切れない企業同士が同じようなジレンマに陥っていることがあります。このジレンマを解消するには、「相手もきっと協力する」という信頼関係と、データをオープンにするカルチャー醸成が不可欠です。幸い、DX(デジタルトランスフォーメーション)への期待感も相まって、物流業界でも“オープンに連携しなければ競争力を失う”**という認識が広まりつつあります。「協業による価値創造」という視点を持てるか否かが、2030年の勝ち残りを左右すると言っても過言ではありません。

IoTとデータ共有で実現するスマート物流

人手不足という制約を突破するためには、テクノロジーの力で物流の効率を飛躍的に高めることが必要です。政府も「物流生産性革命」を掲げ、IoTやAIを活用したスマート物流の実現を産業政策の柱に据えています。例えばトラックの積載効率を見ると、近年はEC普及による小口配送の増加で積載率はわずか41%程度にまで低下しており、多くのトラックが半空で走っているのが実情です。この非効率を解消し、生産性を劇的に向上させるためには、業界全体でデータを共有しサプライチェーン全体を最適化する発想が欠かせません。

鍵となるのはリアルタイムな「見える化」と情報共有です。あらゆる物流データをデジタルで繋ぎ、サプライチェーンの需給ギャップを埋めていく取り組みが求められます。例えばメーカー・卸・小売が垣根を越えて需要予測を共同で行い、データを共有できれば、過剰在庫や欠品といったミスマッチを大幅に減らすことができます。実際、2030年の近未来物流に向けては、製造・流通・販売が協働で需要予測プラットフォームを構築し、在庫削減・食品ロス削減・機会損失防止をサプライチェーン全体で実現する動きが進むと予想されています。物流企業・荷主企業・消費者といった、社会全体で利益を共有できる「2030年の産業革命」を、物流が先頭に立って牽引していくべきだという指摘もあります。優れた情報共有と信頼に基づく協調体制を確立できれば、業界に蔓延するジレンマも解消し、皆がWin-Winとなる未来が拓けるでしょう。

そうしたスマート物流の実現を技術面で支えるのがIoTやセンサー技術です。荷物や車両、設備のあらゆる状態をネットワークで繋ぎ、リアルタイムでデータ収集・分析することで、ムダのない最適なオペレーションが可能となります。具体的なテクノロジーの例を挙げれば、以下のようなものがあります。

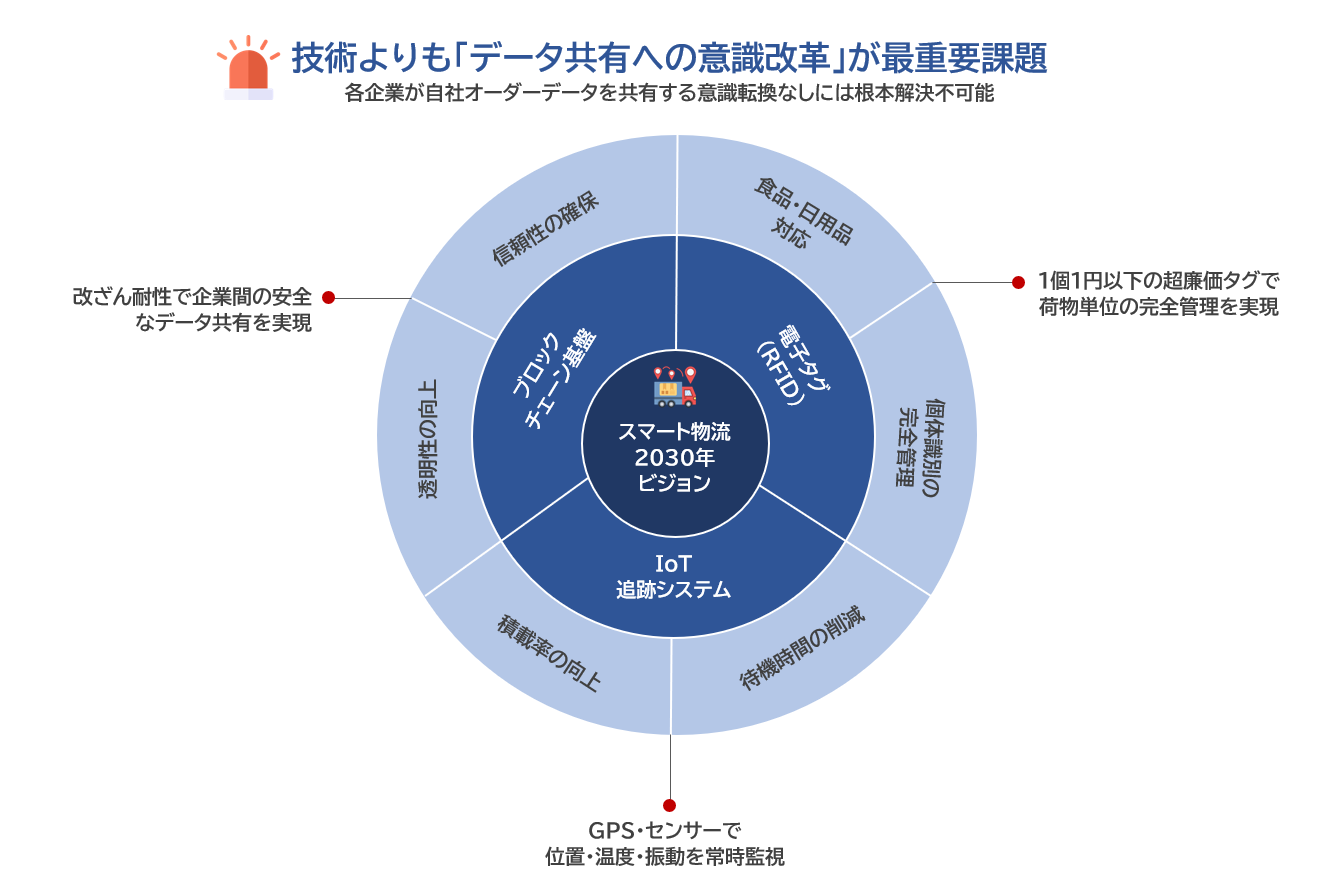

電子タグ(RFID)による荷物単位の情報管理

電子タグの価格は下がり続けており、1個1円以下を目指す研究も進んでいます。超廉価なタグが実現すれば食品や日用品にまで貼付でき、バーコードに代わって物流情報を飛躍的に可視化するでしょう。RFIDの本格普及はスマート物流の切り札とも位置付けられており、データ共有による物量集約と業界全体の効率化に大きな威力を発揮すると期待されています。

IoTデバイスによるリアルタイム追跡と最適配車

トラックやコンテナに取り付けたGPSや各種センサーから、位置情報・温度・振動などのデータを収集し共有することで、輸送状況を可視化できます。荷主と物流事業者がこうしたデータを共有すれば、輸送需要と供給を精緻にマッチングさせることが可能となり、その結果、物量の平準化、待機時間の削減、積載率の向上といった効果が期待できます。国の推計によれば、企業間でデータ共有を行うだけでトラック積載効率は現在より20%以上向上し、ドライバー不足の緩和にもつながるとされています。在庫データの共有によって食品ロス削減など副次的な効果も生まれるでしょう。

物流プラットフォームとブロックチェーン

多数の企業が関与するサプライチェーン全体でデータを安全に共有・活用するには、統合プラットフォームの構築が不可欠です。ブロックチェーン技術はデータ改ざん耐性が高く、信頼性を担保しながら荷主や物流事業者間で受発注・配送情報を共有する基盤として注目されています。ただし技術以上に、各企業が自社のオーダーデータを「共有してもいい」と意識改革することこそ最大のハードルとも言われます。ここを乗り越えない限り、どんな先端技術を導入しても社会問題化した物流クライシスの根本解決には至らないでしょう。

このように最新テクノロジーとオープンなデータ活用によって物流の効率化を図る試みは、「スマート物流」実現への重要なステップです。政府の物流政策でも、IoT・ビッグデータ・AIの活用によるサプライチェーン全体の最適化や、自動運転・ドローン・ロボット等による省力化・無人化の推進が掲げられており、官民一体となった技術開発が進んでいます。こうした最先端への取り組みは成功すれば日本のモデルケースとなり、国内生産性を最低20%以上向上させるとの見方もあります。物流が積極的に技術革新を受け入れ、「世界のIoT先進国ニッポン」として新たな価値創出産業へと飛躍できるか──2030年に向けた正念場と言えるでしょう。

RPA・AIによる省人化とオペレーション改革

テクノロジー活用のもう一つの柱が、業務の自動化・省人化です。現場の肉体労働ばかりに目が行きがちですが、実はホワイトカラー領域でも大きな効率化の余地があります。RPA(Robotic Process Automation)は、パソコン上の定型作業を自動化する技術で、人口減少時代の働き方改革ツールとして近年注目を集めています。例えば「毎日決まった帳票を作成してメール送付する」「複数のシステムに同じデータを二重入力する」「ウェブサイトから運送状況をいちいち確認する」といった単純作業は、RPAに任せてしまうのが賢明です。実際、RPA導入で人件費を80%以上削減できた事例も報告されており、物流領域でも事務作業の省力化に大きな効果を発揮しています。

RPAが得意とする具体的な業務の例をいくつか挙げてみましょう。

- 複数サイトからの配送状況確認: 荷物追跡番号を基に、ヤマト運輸や佐川急便など複数の運送会社サイトへアクセスして配送ステータスを収集する作業。人手で何件も確認していた手間をソフトウェアロボットが一括で処理します。

- 異なるシステム間のデータ転記: たとえば【倉庫管理システム(WMS)】から出荷実績データをCSVで出力し、宅配便送り状発行ソフトにインポートするといった作業。システム間の橋渡しをRPAに任せれば、入力ミスも防げてスピードも向上します。

- 定型レポートの自動作成: WMSや在庫管理システムに蓄積された出荷実績・在庫データをエクセルに転記し、出荷実績グラフや在庫報告書を作成する作業。RPAなら深夜でも休憩なしで処理し、朝には最新レポートが自動生成されている、といったことも可能になります。

このようにRPAは人間に代わって単純で繰り返しの事務作業を24時間ミス無く実行できるため、人手不足対策として強力な武器になります。一方で、RPAはあくまで「決められたルールに従った処理」の自動化であり、自ら学習・判断して業務改善するものではありません。そこで活用したいのがAI(人工知能)の力です。現在はRPAとAIは明確に別物ですが、将来的には両者の境界は無くなりつつあるとも言われます。AIがビッグデータを分析して導き出した判断に基づき、RPAが実行アクションを起こす――そんなふうに組み合わせれば、これまで人間が頭を悩ませていた複雑な業務も自動化できるでしょう。人間の直感では膨大すぎて扱えなかったデータも、AIは瞬時に処理してパターンや予兆を掴み出します。いわば「人間には見えない複雑な問題を、大量のデータからシンプルな解決策に落とし込む」のがAIの得意分野です。このAIの分析力とRPAの実行力を組み合わせれば、ホワイトカラー業務の自動化・最適化は飛躍的に進むはずです。

物流業務にも、RPA・AI活用の可能性が広がっています。たとえば受注から出荷までのプロセスを考えてみましょう。基幹システムから倉庫管理システム(WMS)への出荷指示連携、ピッキングリストの発行、送り状の印刷といった一連の作業は、システム間連携と機械制御によってすべて自動化できます。出荷後の荷物追跡も、RPAが運送会社のサイトから配送状況を取得し、過去の問い合わせ履歴をAIが分析して最適な回答を自動応答するといった具合に対応可能です。これが実現すれば、これまで人手を割いていた倉庫オペレーターやカスタマーサポートの専任担当すら必要なくなり、大幅な人件費削減につながるでしょう。最近のWMSではAIによる出荷手配の自動化機能を備えており、受注から出荷指示・在庫引当までをシステムが自動で行うことで現場担当者の負荷を劇的に軽減できます。また、WMSとRPAツールを連携させれば他システムとのデータ連係も容易になり、煩雑な受発注処理や在庫照会業務の大部分がノータッチで回るようになります。まさに「人にしかできない仕事」に人材を集中させ、残りの雑務はすべて自動化する」未来が目前に来ているのです。

現場改善とWMS導入:未来への現実的な一歩

もっとも、どんな先端技術を導入しても、現場にフィットしなければ絵に描いた餅です。物流現場の作業は一見単純作業の繰り返しに思われがちですが、実際は扱う商品や納品先ごとに荷姿やルールが異なり、その場その場で柔軟な判断が求められる複雑な仕事です。特に中小規模の倉庫では、人手に頼った職人技的な作業も多く、自動化・機械化が難しい領域が残っています。だからこそ、新技術を現場に浸透させるには「人に依存していた属人的作業を、データと仕組みで非属人化する」視点が重要です。たとえば、これまでベテランの勘と経験に頼っていた在庫管理やピッキングの判断も、センサーやAI分析によってデータに基づく作業手順に標準化すれば、精度の高い安全なオペレーションに変えていけます。結果としてミスやロスが減り、生産性が上がるだけでなく、現場作業そのものの付加価値が高まり荷主やエンド顧客にもメリットが及ぶでしょう。

その第一歩として有効なのが、現場のデジタル化と可視化を徹底することです。多くの物流現場では今なお手書き伝票やFAXによるやり取りが残存しており、それが生産性を低下させ若手離れを招く一因となっています。このアナログ文化から脱却し、誰もがリアルタイムで現場状況を把握できる環境を整えることが急務です。そのための土台となるのがWMS(倉庫管理システム)の導入でしょう。WMSを導入すれば在庫情報や入出荷指示がすべてシステム上で一元管理され、人手による二重入力や紙の伝票処理がなくなります。現場スタッフはハンディ端末やタブレットを使って直感的に作業でき、進捗や在庫も即座に見える化されます。こうしたデジタルな現場は、ITリテラシーの高い若い人材にも魅力的に映るはずですし、ベテランの職人的ノウハウもデータとして蓄積できるため属人化解消にもつながります。

さらにWMSは、他システムやIoT機器との連携ハブとしても機能します。私たちが開発しているWMS(インターストック)のようにオープンソースで柔軟なカスタマイズが可能なシステムであれば、自社の業務フローに合わせた機能追加や、将来導入するAI・ロボット等とのスムーズな連携が実現できます。例えば将来的に自動倉庫やAGV(無人搬送車)を導入する際も、WMS側で対応モジュールを追加すればシームレスに統合できるでしょう。「まずWMSを入れて現場を標準化・効率化し、その上でRPAやAI、ロボットを段階的に導入していく」というアプローチは、現実的かつ効果的なロードマップと言えます。

おわりに:危機を超えて物流の未来へ

2030年に向けた物流の超人手不足という課題は避けて通れません。しかし見方を変えれば、これは物流業界が数百年ぶりの大変革を遂げる契機でもあります。人手不足という危機があるからこそ、業界の常識を覆すような協業モデルや最新技術の導入が真剣に検討され始めています。多少のリスクを伴っても危機から脱出する方法を模索する過程で、人類は常に新しい世界を生み出してきました。物流も例外ではなく、今この瞬間に新たなビジネスチャンスの萌芽が無限に存在しているのです。

重要なのは、そのチャンスを掴むための行動を起こすことです。社内外の垣根を越えてデータを共有し、生産性向上とサービス価値向上の両立を図る。ヒトに頼っていた作業を仕組みとテクノロジーに置き換え、限られた人材を本当に必要な業務に集中させる。こうした取り組みを一つひとつ実践していけば、「運べない時代」どころか人手不足を跳ね返すような新たな物流サービスが生まれるでしょう。政府の支援策や補助制度の強化も追い風となっています。何より、物流改革への社会的な理解と支持が得られれば、持続可能な物流網の構築に向けた土台は盤石になります。

インターストックは、こうした未来志向の物流改革を支えるソース完全公開型WMSというプラットフォームを提供しています。現場目線で磨き上げた使いやすいシステムと柔軟なカスタマイズ性により、企業ごとの課題に寄り添ったソリューションを実現します。危機をチャンスに変えるのは現場の皆様です。2030年に向けた備えとして、自社物流のデジタル改革をぜひ前向きにご検討ください。私たちインターストックも、御社の物流DX実現と未来への航海を全力でサポートいたします。