物流・倉庫改革の夜明け

勝ち続けるための、物流DXロードマップ戦略フレームワーク ~第五回~

<目次>

1.資産(Asset)から紡ぎ出す物流DXの価値創造

物流DXロードマップ戦略フレームワークの次なる章へようこそ。前回は、物流DXにおける「能力(Capability)」の重要性について、アパレルメーカーと守山乳業の具体的な事例を通じて解説してきました。今回は、このフレームワークの残る2つの重要な要素である「資産(Asset)」と「プロセス(Process)」に焦点を当てていきます。物流DXの真髄は、単なるデジタル技術の導入ではありません。それは、組織の存在意義(WHY)から導き出される価値提供を、具体的な形にする営みです。楠木建が説くように、競争戦略とは単なるベストプラクティスの寄せ集めではなく、一貫した物語として紡がれるべきものです。この観点から、資産とプロセスは、組織の価値提供を支える重要な物語の構成要素として位置づけられます。

資産は、物流における有形・無形の経営資源を指します。しかし、それは単なる設備や システムの集合体ではありません。サイモン・シネックの「WHY」の視点から見れば、それは組織の存在意義を実現するための具体的な手段であり、価値提供を可能にする基盤です。同様に、プロセスも単なる業務フローの改善ではなく、価値創造の仕組みとして捉え直す必要があります。

本稿では、これら資産とプロセスについて、具体的な事例を交えながら、いかにして戦略的な物語の中に位置づけ、真の競争優位を築いていくのかを解説していきます。

2025年2月23日 執筆:東 聖也(ひがし まさや)

1.資産(Asset)から紡ぎ出す物流DXの価値創造

物流DXにおける資産(Asset)とは、単なる物理的な設備や情報システムを超えて、組織の価値提供を実現するための戦略的基盤を指します。これらは、有形資産(倉庫、運送機器、IT設備など)と無形資産(データ、ノウハウ、関係性など)の両面から検討する必要があります。前回紹介したアパレルメーカーの事例における資産活用について見ていきましょう。

このアパレルメーカーは「すべての人に、その人らしい装いを」という存在意義(WHY)から、以下のように資産を戦略的に位置づけました。

1.有形資産の革新

自動倉庫システム:単なる保管効率の向上ではなく、「一着一着を大切に保管する」という価値を体現するシステムとして導入。商品特性に応じた最適な保管環境を自動制御し、衣服の品質維持を実現しています。

AIカメラ搭載の検品設備:「その人らしさを損なわない品質」を保証するため、高精度な画像認識技術を活用。傷や汚れの検出だけでなく、商品の風合いまでも守る検品プロセスを実現しています。

2.無形資産の活用

顧客データ基盤:購買履歴やサイズデータなどを統合し、「その人らしさ」を理解するための知的資産として活用。これにより、パーソナライズされた梱包・配送サービスを実現しています。

物流ノウハウのデジタル化:ベテラン作業者の暗黙知を形式知化し、AIシステムに組み込むことで、高品質な物流サービスの標準化を実現しました。

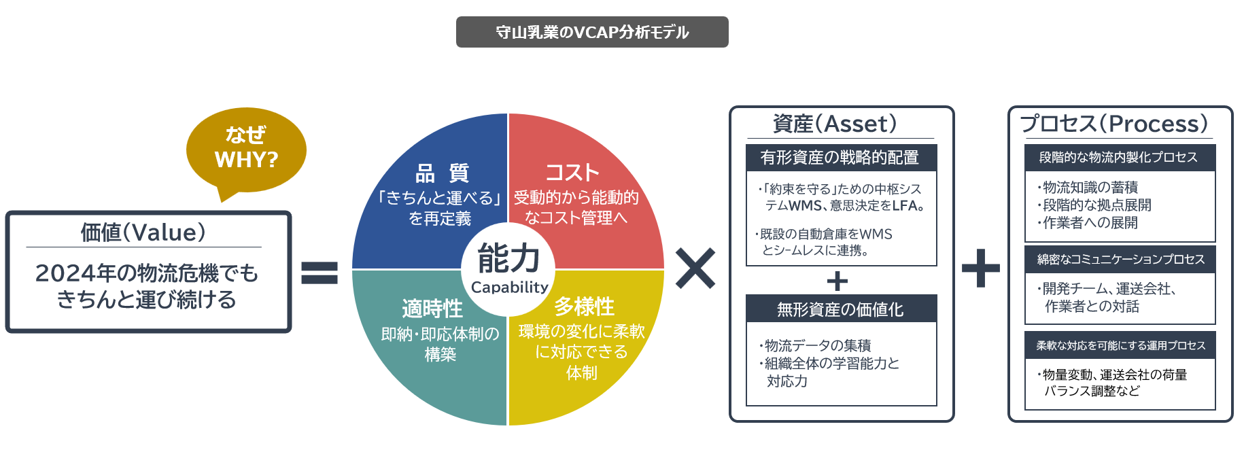

続いて、守山乳業の事例における資産展開も見ていきましょう。守山乳業は「確実な価値提供」という理念のもと、以下のように資産を再定義しました。

1.有形資産の戦略的配置

WMS(倉庫管理システム)を単なる在庫管理ツールではなく、「約束を守る物流」を実現するための中核システムとして位置づけし、リアルタイムの在庫把握と出荷計画の最適化を実現しました。また、LFA(物流最適化システム)を「お客様との約束を守るための意思決定支援システム」として、繁忙期などの物量に応じた変数も考慮した柔軟な配送計画を可能にしました。既設の自動倉庫をWMSとWCSでシームレスに連携させることで、戦略的にデジタル資産を配置し、柔軟な物流システムを構築しました。

2.無形資産の価値化

物流データの集積:日々の配送実績データを「将来の価値創造のための資産」として蓄積。これにより、配送リソースの最適配分を実現可能にします。

組織の学習能力:システムの操作性向上により、3日間での引き継ぎ完了、5ヶ月で5名の熟練オペレーター育成など、組織全体の対応力を資産として確立しました。

上記のように、有形資産については、「革新」と「戦略的配置」の2軸、無形資産については、「活用」と「価値化」の2軸で既にある自社の資産を再定義することで、あらたな視点が生まれます。

2.資産活用のポイント

資産は単なる「所有物」ではなく、組織の価値提供を実現するための戦略的基盤として捉え直す必要があります。その際、楠木建の提唱する「ストーリーとしての競争戦略」の視点から、各資産がどのように価値創造に貢献するのかを明確な物語として描くことが重要です。

1. WHYからの資産再定義

・既存の資産を組織の存在意義から見直し、新たな価値創造の可能性を探る

・デジタル投資を単なるコスト削減ではなく、価値提供の手段として位置づける

2. 有形・無形の統合的活用

・物理的な設備とデジタルシステムの有機的な連携を図る

・データやノウハウの蓄積を戦略的資産として活用する体制を構築

3. 段階的な資産形成

・一度に全ての資産を刷新するのではなく、重要度と優先度に応じた展開を計画

・各段階での成果と学びを次のステップに活かすサイクルを確立

3.プロセス(Process)が紡ぎ出す物流DXの価値実現

プロセスは、組織の資産と能力を結びつけ、実際の価値を創出する仕組みです。VCAPモデルにおけるプロセスとは、単なる業務フローの改善ではなく、組織の存在意義(WHY)を具現化する一連の活動体系を指します。

アパレルメーカーの事例では、「すべての人に、その人らしい装いを」という理念のもと、以下のようにプロセスを再構築しました。

受注・在庫確認プロセス

1.AIによる需要予測と連動した在庫配置で、顧客の期待に即応する体制を構築

2.商品の価値を最大限に活かすための保管環境制御プロセスを自動化

ピッキング・梱包プロセス

1.商品特性に応じた最適な取り扱い手順をデジタル指示

2.「その人らしさ」を損なわない梱包方法をAIが提案し品質を確保

オムニチャネル対応プロセス

1.店舗在庫とEC在庫を統合管理し、どこからでも最適な出荷を実現

2.顧客の受取希望に応じた柔軟な配送ルート設計を自動化

つづいて、守山乳業の事例から、VCAPモデルにおけるプロセスの構築方法について解説します。

VCAP分析モデルにおける「プロセス」とは、「能力を具現化するための業務の仕組み」でなければなりません。守山乳業の事例では、以下の3つの重要なプロセス構築のポイントが見られます。

1. 段階的な物流内製化プロセス

・1年間の準備期間を設け、リーダーが他業務から完全にフリーになって物流知識を蓄積

・厚木倉庫での1次フェーズ、神奈川工場での2次フェーズと展開を分けて実施

・システム導入後も3日目での引き継ぎ完了、5ヶ月で操作可能者5名への拡大など、着実な展開

2. 綿密なコミュニケーションプロセス

・開発チームとの徹底した課題の明確化と解決

・運送会社との事前の十分な議論

・現場の作業者の視点を重視した意見収集

・チーム内での繰り返しのシミュレーションによる検証

3. 柔軟な対応を可能にする運用プロセス

WMSとLFAの導入により、以下のような柔軟な運用プロセスを実現しました。

・物量変動への柔軟な対応

・運送会社の荷量バランス調整

・コスト抑制のための設定変更

・新規拠点や拠点移動への対応

以下の図は、守山乳業のVCAP分析モデル図です。事前に定義された価値「2024年の物流危機でもきちんと運び続ける」と、4つの能力要素を実現するために、段階的な展開、綿密なコミュニケーション、柔軟な運用という3つの核となるプロセスを構築しています。これらのプロセスが相互に連携し、全体として一貫性のある物流システムを形成していることが分かります。物流DX成功の大きな要因はこうした戦略との一貫性なのです。

4.おわりに

守山乳業の事例分析から、VCAP分析モデルを物流DX戦略のロードマップ作成に応用する意義として、以下の3点が浮かび上がってきます。

第一に、「価値」を起点とした一貫性のある戦略構築が可能になります。守山乳業の事例では「2024年の物流危機でもきちんと運び続ける」という価値を明確に定義し、それに紐づく能力要素を特定し、それらを実現するためのプロセスを段階的に構築していきました。このように価値起点で考えることで、場当たり的なシステム導入を避け、真に必要な物流DXの方向性を見定めることができます。

第二に、プロセス構築の具体的な道筋を示せる点です。守山乳業は物流内製化という大きな変革に際して、1年の準備期間の確保、フェーズ分けした展開、綿密なコミュニケーションの重視など、具体的なプロセス構築の方法を示しています。VCAP分析モデルは、このような実践的なプロセス構築の指針として活用できます。

第三に、変化への適応力を高める戦略立案が可能になります。守山乳業の事例で見られたように、物流環境の変化に柔軟に対応できるプロセスの構築は、今後ますます重要になってきます。VCAP分析モデルは、こうした変化への適応力を戦略に組み込むためのフレームワークとしても有効です。

次回は「ユーザー中心のDXアプローチ」について解説していきますが、そこでもVCAP分析モデルの視点は重要な示唆を与えてくれるでしょう。なぜなら、真のユーザー価値を起点としたDX推進には、価値・能力・プロセスの一貫性のある構築が不可欠だからです。お楽しみに!